今回の記事では、仮想通貨における税金の計算方法について解説していきたいと思います。

自分で税金を計算する機会は基本的に少ないです。仮想通貨初心者は特に、今後仮想通貨で利益を上げるという点において大切な内容になりますので是非覚えて頂ければと思います。

特に注意したい事として仮想通貨を売買しなくとも所得としてみなされる場合があります。

- パンケーキスワップで得た収益はどうなる?

- BTCFXで出た収益はどうなる?

- ビットコインは利確した時点で税金対象なの?

- 利益確定した際じゃなく円に変えた時に課税対象?

- 取引における出来高は税金と関係ない?

- 仮想通貨クレカが便利だけど税金は関係ない?

仮想通貨における税金は、様々な疑問があるかと思います。

そんな疑問の解決としてこの税金の基礎知識が参考になれば嬉しいです。税金と聞くと難しく感じる方も多いと思いますが、初心者の方でもよりわかりやすく紹介できたらと思いますので赤文字を特に意識し、是非最後まで読んでください。

仮想通貨での利益は雑所得に分類される

仮想通貨の利益は所得税の中の、『雑所得』に分類されます。

『雑所得』ということは、給与などの『所得』とは異なる種類ということです。従って、計算方法などやルールが異なります。

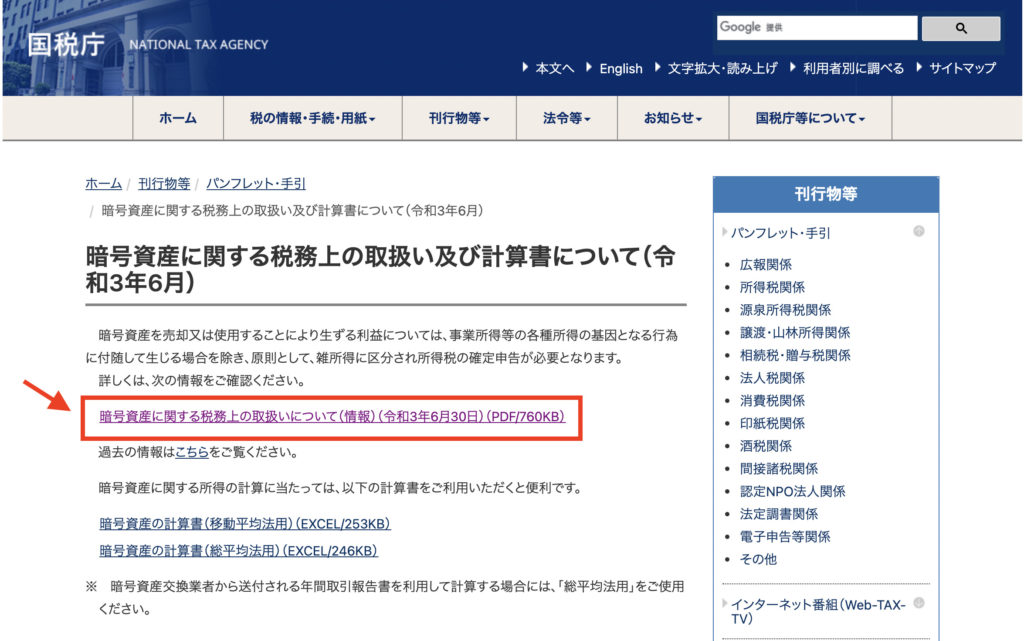

国税庁のホームページではより詳しく知ることができるので、興味がある方は是非そちらも参考にしてください。

仮想通貨における『雑所得』について

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

「”雑”所得」という名前の通り、給与や事業収入などの通常の所得に比べて一般的でない所得を意味します。

仮想通貨における『税率』について

所得税は所得に応じて税率が上がる『累進課税』の為、利益が大きい場合最大45%税金があがる場合があります。

| 税率 | 課税される所得金額 | 控除額 |

| 5% | 1,000円〜1,949,000円 | 0円 |

| 10% | 1,950,000〜3,299,000円 | 97500円 |

| 20% | 3,300,000円〜6,949,000円 | 427500円 |

| 23% | 6,950,000円〜8,999,000円 | 636000円 |

| 33% | 9,000,000円〜17,999,000円 | 1536000円 |

| 40% | 18,000,000円〜39,999,000円 | 2796000円 |

| 45% | 40,000,000円 以上 | 4796000円 |

税率は、5%〜45%の7つに段階が分かれています。

10%の住民税と合わせると最大55%にもなる可能性があります。

この税率の高さが「法人で行うのがいい」と言われる理由です。法人の場合は、税率が抑えられてるため節税できるとされているんですね。

ただ、税率は所得の金額で変わるので55%まで到達することは稀です。数字だけが1人歩きしている状態です。

仮想通貨取引で確定申告が必要な場合とは

仮想通貨に限らず投資を始めたばかりの方は「確定申告をしたことがない…」という方も多いです。

どのような時に必要になるのかも確認しておきましょう。

確定申告とは

所得には必ず税金が発生します。

その税金を自分で申告し、納税する事を確定申告と言います。

所得種類

- 利子所得

- 配当所得

- 事業所得

- 不動産所得

- 給与所得

- 退職所得

- 譲渡所得

- 山林所得

- 一時所得

- 雑所得

このように、所得に応じてかかる税金を自分で計算し精算する手続きを行う必要があります。

仮想通貨の納税対象者は?

冒頭でも説明したように、仮想通貨は『雑所得』になります。

基本的には利益が20万円を超えた場合は、確定申告が必要になり、扶養されている学生などは48万円以上の利益を出した場合確定申告の対象になります。

また、初めて仮想通貨を取得した場合、期限までに所得税の暗号資産の評価方法の届出書を税務署長に提出する必要があります。

トレーダーにとっての所得とは?

仮想通貨の取引は年々増えていますが、どの時点で所得としてみなされるのか?

仮想通貨トレードを行う上で、ここは一つポイントとしておさえたい所です。

仮想通貨の所得は「通貨の変換をした時に発生する」が基本

仮想通貨の税金計算のポイントは「ビットコイン→日本円」のように通貨を変換した時です。もちろん、「ビットコイン→イーサリアム」なども対象です。

また、このポイントに当てはまらない部分で重要な箇所もあります。よく読み進めてください。

例1:仮想通貨で商品を購入・サービスを利用した場合の税金

商品価格 ー 仮想通貨の合計購入額×売却数量 = 所得額

仮想通貨で何かを購入した場合(商品・サービス)、支払いをしたタイミングで所得が発生します。

その為、仮想通貨クレジットの利用・楽天キャッシュなどのウォレットからチャージして利用ができる電子マネー決済サービスなども税金の対象になります。

商品の購入・電子マネーにチャージしたタイミングで、『換金』という意味合いになり仮想通貨をその時点で売った事になるからです。自分が仮想通貨を購入した時より、商品を買った時の方が仮想通貨の価格が上がっていればその差額が利益として計算されます。

例2:仮想通貨を売った場合

仮想通貨の売却価格 ー 仮想通貨の合計購入額 = 所得額

所得が発生するのが一番多いタイミングがこのパターンだと思います。自分が購入した時よりも高く売れた場合にでた利益はすべて所得に入ります。

トレーダー初心者の中には、自分の出来高が税金とは関係なく『損益』でしかないと思われている方もいるかと思いますが関係がありますので注意が必要です。

例3:仮想通貨同士で交換した場合

買う仮想通貨の金額 ー 売る仮想通貨の購入時の合計金額 = 所得額

BNBでETHを買うなど、仮想通貨同士の取引も所得が発生します。

法定通貨(日本円)に変えたときだけ税金に関係するわけではありません。所得における税金の発生は『交換』全てに関係があります。

その他の課税対象事例5つ紹介

下記の事例はすべて、売った場合にみなされる為所得として区分されます。

これから利用したいと思っている方、すでに利用されている場合ご確認ください。

ボーナス・エアドロップで通貨をもらった場合も含む

この場合、もらった時点で取得価格になります。

ただし、その時に市場価格がない場合は損益は発生しません。

ハードフォークによって通貨をもらった場合も含む

もらった時点では損益はないですが、価値がのちに上がり売った場合は所得になります。

マイニング報酬で通貨をもらった場合も含む

マイニングで取得した通貨の合計と、マイニングにかかった費用の差額が所得になります。

ステーキングの報酬で通貨をもらった場合

この場合も、もらった時点で取得価格になります。

ただし、その時に市場価値がない場合は損益は発生しません。

第三者より通貨をもらった場合

贈与した人に税金がかかることはないです。

ただし、ある一定以上の金額の場合贈与税が課されます。

仮想通貨取引における税額の計算方法

雑所得は、給与所得などの他の所得との合計金額によって税率が決まります。

課税される所得金額×税率ー控除額=税額

主な事例3つの税額計算方法

1BTCを10万円で購入し1BTCが50万円になった際に売却した。

50ー10=40万円(所得額)

1BTCを10万円で購入しました。

その後、1BTCが50万円になった時に20万円の商品を仮想通貨で購入した。

20ー4=16万円(所得額)

1BTCを10万円で購入しました。

その後、1BTCが50万円になった時に全額利用して他の通貨と交換した。

50ー10=40万円(所得額)

仮想通貨の税金まとめ

今回は、仮想通貨の税金の計算方法について紹介しました。

仮想通貨ででた利益だけでなく、損失の場合にも気をつけたい点として他の所得と相殺ができない点があげられます。事業所得で利益が出ている場合や給与所得を得ている会社員の方も、雑所得の損失と相殺はできません。

もう一点、株式投資で生じた損失は3年繰り越す事が可能ですが、仮想通貨ででた損失は翌年以降に繰り越す事ができません。そのため、仮想通貨取引にはリスクがあるという事を再度認識しながらトレードしたいです。

確定申告に関しては、スマホからも可能な為申告される場合は一度国税庁のホームページを確認する事をおすすめします。